寫稿

投稿

寫稿

投稿

氫能產業鏈分為制、儲、運、加、用等環節,制氫是氫能產業鏈的起點。

當前 ,國內主要的制氫方式是以化石燃料為主,在生產過程中會產生二氧化碳等溫室氣體,并未真正做到環保。隨著“雙碳”目標的提出以及技術的不斷進步,我國的制氫端企業逐漸側重于綠氫生產。

綠氫是一種使用可再生能源,如太陽能、風能等,通過電解水或其他方式生產出的氫氣,具有清潔環保、可持續、高能量密度等優勢。可應用于儲能、交通等多種場景,同時能進行制氨等化學物質的生產。

“發展氫能特別是綠氫,是實現碳達峰碳中和目標的必由之路。”清華大學車輛學院氫能與燃料電池學科責任教授楊福源曾在媒體采訪中表示,未來隨著可再生能源電解水制氫穩定性、經濟性的進一步提高,綠氫將成為氫能的重要發展方向。

隨著產業規模的逐步擴大,綠氫相較于化石能源制氫已在局部區域顯現出一定的替代潛力。

《中國氫能源及燃料電池產業發展報告2022》顯示,2022年,受化石原料價格攀升影響,我國煤制氫和天然氣制氫整體成本約為13元/公斤和25元/公斤。部分風光資源豐富的地區綠氫評估成本降至約20元/公斤,已經接近化石能源制氫的成本。

制氫成本是氫能規模化、商業化應用的決定性因素,隨著制氫端的降本,國內投運的制氫項目數量及規模不斷增加。

“‘雙碳’目標下,越來越多的大型能源企業開始將目光投向氫氣,布局制氫產業線,主動利用可再生能源發電制氫,替代煤化工制氫、天然氣裂解制氫等傳統制氫方式,以降低碳排放。”中國船舶集團有限公司第七一八研究所高級工程師李海鵬曾在媒體采訪中指出,隨著可再生能源發電成本越來越低,制氫經濟性初步顯現。多重因素影響下,制氫端獲得更多重視。

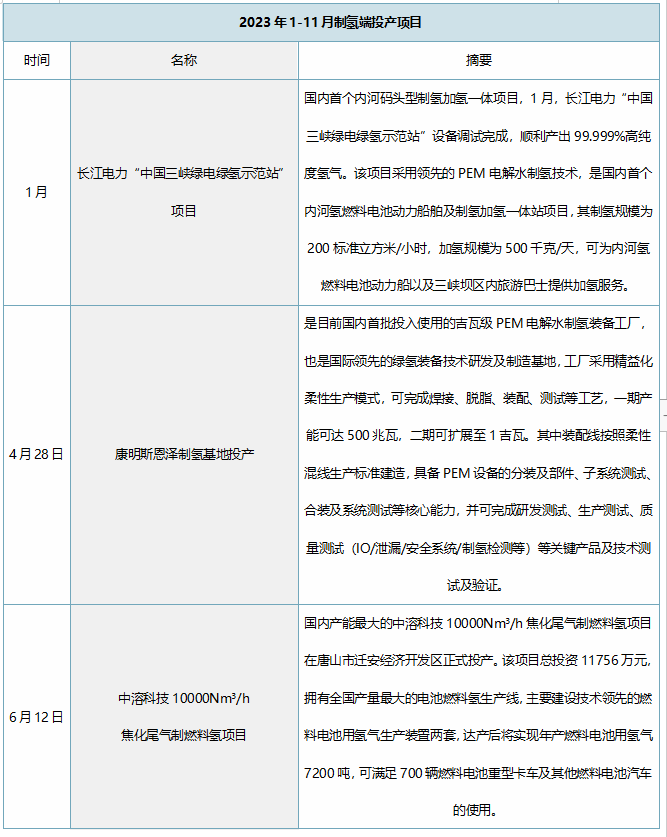

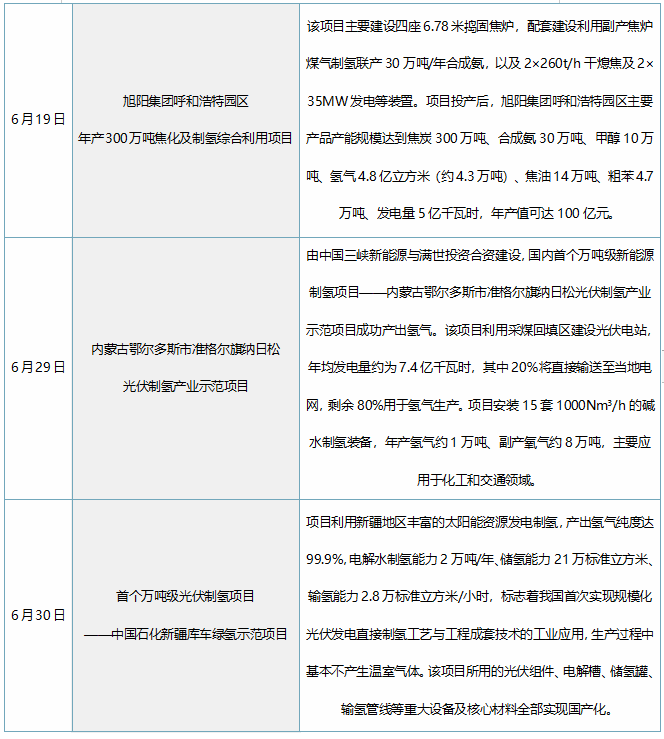

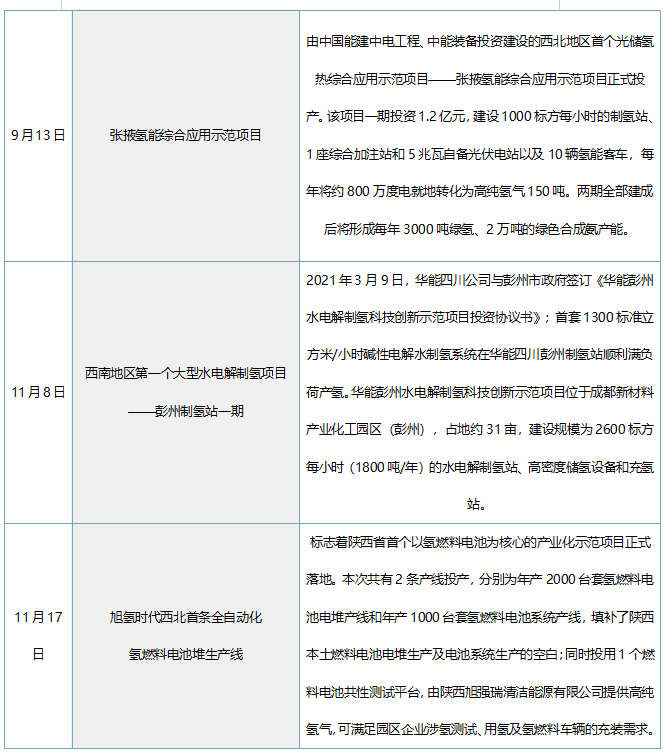

氫啟未來網根據網絡公開信息,進行不完全統計,2023年1-11月國內制氫項目落地投產情況如下:

網絡公開信息顯示,今年1月到11月,國內制氫環節項目簽約、開工建設消息頻發,項目總數量超過60個。11月,就有超過15個制氫項目發布新進展,范圍覆蓋內蒙古、四川、黑龍江、湖北、河北等地區,總投資額超過1100億元。其中不乏東方電氣、三一集團、國家電投集團等實力強勁的企業,預計到明年,會有更多項目落地,氫能產業將會在這些企業的帶領下更進一步。

但也有專家指出,我國綠氫的應用成本仍相對較高:“對產業而言,綠氫成本只要降下來,整個氫能產業就活了,成本降不下來,補貼多少最后都沒有出路。”對此,專家指出,氫能產業要在頂層設計指導下,加快技術創新和重點場景示范應用,持續完善氫能產業政策體制和發展環境,統籌謀劃供應鏈基礎設施,適度超前開展試點示范,聚焦安全穩定有序發展,推動氫能應用成本快速下降。